Warum Deutschland für Mütter unattraktiv ist – und Frankreich zeigt, wie es besser geht

Ich bin (noch) keine Mutter – aber Tochter einer Französin, Patentante, Babysitterin und umgeben von Freundinnen mit Kindern.

Und je mehr ich ihre Lebensrealitäten in Frankreich und Deutschland vergleiche, desto klarer wird mir:

Deutschland ist für junge Familien – und besonders für Mütter – kein attraktives Land.

Das ist keine populäre Meinung. Aber eine, die auf Beobachtungen und auf Zahlen beruht.

Als ich im Januar 2024 auf den Sohn einer Freundin aufpasste (in Paris) überkam mich die Notwendigkeit zu diesem Thema zu schreiben - meinen Linkedin-Post findest du hier.

Ein System, das Müttern Freiheit gibt

Ich selbst wurde in München großgezogen – von einer französischen Mutter, die schon Anfang der 1990er Jahre nach fünf Monaten Elternzeit wieder arbeiten ging.

Das war damals alles andere als selbstverständlich. Eine Kinderbetreuung für Babys gab es kaum – aber meine Mutter fand eine liebevolle Tagesmutter, die mich umsorgte, während sie ihrer Arbeit nachging.

Sie war beruflich erfüllt, unabhängig und trotzdem eine präsente Mutter.

Ihr Prinzip war einfach:

Happy Mom, Happy Kid.

Drei Jahrzehnte später sehe ich bei meinen französischen Freundinnen das gleiche Prinzip – nur mit besserer staatlicher Unterstützung.

Kinder gehen nach wenigen Monaten in die crèche (Ganztagskrippe), Eltern können sich auf qualitativ hochwertige Betreuung verlassen, und Mütter kehren entspannt in ihre Berufe zurück.

Zahlen, die für sich sprechen

Der Unterschied beginnt schon bei der Erwerbstätigkeit:

In

Frankreich arbeiten nur 35 % der Mütter in Teilzeit,

in

Deutschland sind es 66 %.

Viele deutsche Frauen haben schlicht keine andere Wahl – weil Betreuungsangebote fehlen und gesellschaftliche Erwartungen sie in die Rolle der Hauptverantwortlichen für Haushalt und Kinder drängen.

Die Folge:

- geringere Gehälter,

- kaum Aufstiegschancen,

- unterbrochene Karrieren,

- und langfristig ein höheres Risiko von finanzieller Abhängigkeit und Altersarmut.

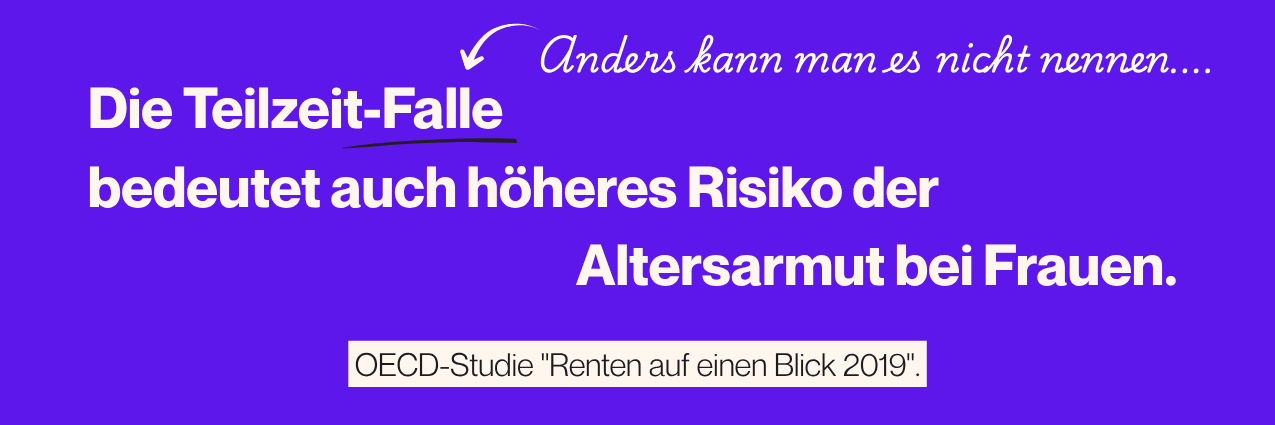

Was heute oft als „Vereinbarkeit“ verkauft wird, ist für viele Frauen in Wahrheit eine Teilzeitfalle – mit gravierenden Folgen für die Zukunft.

Eine

OECD-Studie („Renten auf einen Blick“von 2019)

zeigt, dass die Rentenlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland größer ist als in jedem anderen Industrieland:

Frauen über 65 erhalten in Deutschland im Schnitt

46 % weniger Rente als Männer.

Der Grund liegt nicht im Rentensystem selbst, sondern im Arbeitsmarkt.

Deutsche Frauen arbeiten besonders häufig in Teilzeit, verdienen weniger und unterbrechen ihre Berufstätigkeit öfter – etwa durch fehlende Betreuungsmöglichkeiten oder gesellschaftlichen Druck.

Diese Kombination führt zu

geringeren Rentenansprüchen,

finanzieller Abhängigkeit und einem

erhöhten Risiko von Altersarmut.

Zum Vergleich: In Frankreich beträgt die Rentenlücke

33 %, im OECD-Schnitt

25 %.

„Deutschland ist Schlusslicht“, sagt Monika Queisser, Leiterin der OECD-Abteilung für Sozialpolitik – und warnt, dass die Kluft künftig noch größer werden könnte, insbesondere bei Alleinerziehenden oder Frauen mit unterbrochenen Erwerbsbiografien.

Was nach individueller Entscheidung aussieht, ist also häufig ein strukturelles Problem:

Ein System, das Mütter in Teilzeit drängt, produziert Altersarmut.

In Frankreich hingegen ist Berufstätigkeit selbstverständlich – unabhängig von der Elternschaft. Mütter bleiben in Vollzeitbeschäftigung, behalten ihre finanzielle Stabilität und ihr Selbstbewusstsein.

Unabhängigkeit als Schlüssel zu mehr Familien

Interessant ist: Je mehr Frauen in Frankreich arbeiten, desto

mehr Kinder bekommen sie.

Statistisch liegt die Geburtenrate dort bei

1,8 Kindern pro Frau, in Deutschland nur bei

1,4.

Der Grund: In Frankreich müssen Frauen

nicht zwischen Karriere und Familie wählen. Sie wissen, dass das System sie trägt – mit Betreuungsstrukturen, finanzieller Unterstützung und gesellschaftlicher Akzeptanz.

In Deutschland dagegen werden Mütter oft vor die Wahl gestellt: Karriere oder Kinder.

Und viele entscheiden sich – verständlicherweise – gegen beides.

Gesellschaftliche Haltung: zwei Welten

Der Unterschied liegt nicht nur in den Strukturen, sondern auch im Denken.

In Frankreich gilt Gleichstellung als

Querschnittsthema in allen Politikbereichen – von Arbeitsmarkt über Bildung bis Sozialpolitik.

In Deutschland dagegen wird Familienpolitik oft als „Frauensache“ betrachtet.

Das Ergebnis: Frauen geraten schneller ins berufliche Abseits, Männer bleiben Hauptverdiener, und das Modell der klassischen Rollenverteilung hält sich hartnäckig.

Ein Gedanke zum Schluss

Ich habe größten Respekt vor allen Müttern – egal, welchen Weg sie wählen.

Aber eines wird deutlich:

Wo Freiheit herrscht, entstehen mehr Möglichkeiten – für Eltern, Kinder und Gesellschaft.

Frankreich zeigt, dass ein Land sowohl karrierebewusste Mütter als auch glückliche Kinder haben kann.

Deutschland könnte davon lernen – wenn es den Mut hätte, Mutterschaft endlich als Teil eines modernen, gleichberechtigten Lebensmodells zu begreifen.

Denn am Ende geht es nicht darum, ob Mütter arbeiten.

Sondern darum,

dass sie es können, wenn sie wollen.

Hier geht's direkt zu meinem Linkedin-Post:

👉 Weiterführende Lektüre:

- Spannende Zahlen zur Familienpolitik Deutschland / Frankreich bei Connexion Emploi.

- OECD-Studie "Renten auf einen Blick 2019", dargestellt im Spiegel Online.